こんにちは。

私は理系大学院を卒業し、今の会社に入社してから研究開発職として働いています。

アメリカに赴任してからも開発職(R&D)としてプロジェクトを任されています。

今回の記事では、アメリカに駐在している開発職がどのように働いているかシェアしたいと思います。

こんな方におすすめ

- アメリカ東海岸に駐在しているサラリーマンの1日が知りたい方

- 研究開発の仕事が知りたい方

目次

アメリカ東海岸ってどこ?

アメリカ東海岸は、大西洋側のことを指し、日本より遠い側(ヨーロッパ側)です。

東海岸といえば、ニューヨークやワシントンDC、フロリダなどが有名所だと思います。

成田空港からニューヨークのJFK空港までですと、日本発で12時間、ニューヨーク発で14時間かかります。

アメリカはデイライトセービングタイム(サマータイム)が導入されている為、夏場と冬場で時間が変わります。

夏場は、日本との時差は13時間になります。

冬場は、日本との時差は14時間になります。

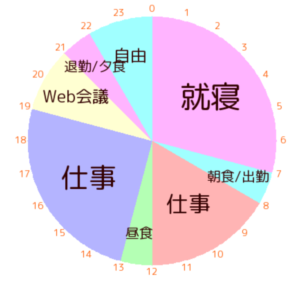

1日のスケジュール

以下の仕事がある日のスケジュールです。

基本的に日本にいる時と似ていますが、夕方からの日本とのWeb会議が厄介です。。。

7:00 起床

大体この時間に勝手に起るか、子供に叩き起こされます。

車で通勤していますが、大体15分くらいで会社のデスクに着けますので、ギリギリまで子供と遊んだりしています。

8:00 出社

出社してすぐは、日本から届いているメールの返信や資料作りなどに時間を費やします。

基本的にはずっと何かの技術的課題を抱えていますので、それの再考察をしたり原因分析を行います。

その後、測定員さんに仕事を振ったり、実験の準備などを行います。

12:00 昼食

お弁当を会社に持ってくるか、家に帰って家族と昼ご飯を食べます。

昼の仕事が始まるギリギリまで寝るか、子供と遊びます。

13:00 仕事

実験と評価を夕方頃まで行います。

一息コーヒーを飲むついでに、データをまとめ、考察します。

次の日のアクションプランをある程度リストアップしておきます。

時間を極力節約する為、議題が無かったり、役割が明確で無い打ち合わせには出ないようにしています。

19:00 Web会議

日本側との打ち合わせを電話会議で行います。

WebEXよりも最近はTeamsやZoomで行うことが多くなりました。

Web会議が無く、大きな課題を抱えていない日は、丸々2時間前倒しで帰ります。

Web会議が無い場合でも、重い課題を抱えている時は、実験と考察が続きます。

21:00 退勤/夕食

家で夕食を食べて、シャワーを浴びてゆっくりします。

平日は、洗い物から子供の世話まで全て妻に任せっきりです。

22:00 自由時間

寝る直前まで、英語の勉強か本を読むかブログを書くか、youtubeを見ています。

精神的に疲れている時は、ひたすらお笑いか格闘技のyoutubeを見続けてストレスを発散させます。

0:00 就寝

日付が変わるまでに布団に入り、明日にむけて眠ります。

開発時の課題が重い時は夢に出てきたり、夜中にハッと目が覚めることもありました。。。

仕事内容の詳細

基本的に日本にいたときと同じですが、大きく仕事内容は以下に分類されます。

私が出向している比較的に規模の小さい企業の場合、海外駐在員は基本的に川上から川下まで何でもこなすことが求められます。

メーカー開発駐在員の仕事内容

- 製品開発

- 製品企画

- 量産設計

- 品質設計

- 営業対応

製品開発

そもそも研究職と開発職は、別の役割が求められます。

研究職は、技術の種を生み出す部門であり、将来の技術を生み出す基礎研究に近いことを行います。

一方開発職は、顧客や市場の困り事に対して既存品を改良したり、新しい技術を応用して製品を生み出す部門です。

非常にざっくり言いますと、やるべきことは大きく2つです。

製品開発ですること

- 顧客の要望を満たす製品を作ること

- 顧客の納期を守ること

製品作りを行う時には、まず少量スケールのラボ検討と大きいスケールの試作機での検討に別れます。

ラボ検討

顧客から要望を受けて、製品開発をスタートする時は、まずはラボスケール(少量スケール)で始めるのが一般的です。

まずは、小さいサイズから始めて数をこなし、しっかりとメカニズムの検証と特性確認を行い、材料設計を固めます。

この時に、シミュレーションなど計算を行ったり、実験計画法などを駆使して効率的に検討を進めていくこともあります。

また、使用する材料も安全上の法規制がないかしっかり確認しなければなりません。

試作機での少量生産

実験室レベルで特性を満たすものができれば、次は試作品(プロトタイプ)を作ります。

パイロットラインで少量生産を行い、顧客のフィードバックを貰う為のサンプルを作ったり、量産時の課題を抽出することが目的です。

製品企画

特許調査と特許網の構築

現行品改良などの場合では、顧客にサンプルを提出する前に特許調査をしなければなりません。

一生懸命新しい技術を構築しても、他の会社が特許を保有していれば、中々面倒なことになってしまうからです。(下町ロケットでも特許の話は出ていましたね。)

全く新しい製品を企画するときには、もっと早い段階で特許調査を行うこともあります。

特許侵害の心配がなくても、特許を出願して新しく作り上げた技術を守らなければなりません。

製品そのもの以外にも、特許は無形資産として非常に重要な財産となります。

知的財産部門の方や、社外でも弁理士事務所の先生とコミュニケーションを取りながら、特許作成を進めていきます。

コスト試算

コスト試算も、製品開発部門の大事な仕事です。

いくら良い製品ができても、値段が合わなければ売れないからです。

特に、新しい材料を使用したり、新しいプロセスが必要になると原価構造が変わる可能性がありますので注意を払う必要があります。

原材料に関しては、調達部門から情報をもらい、工程費用や人件費に関しては製造部門やプロセスエンジニアニングの方と相談しながら進めていきます。

特に価格競争が激しい部門ですと、顧客から価格低減を求められることがしばしばありますので、コスト意識は非常に重要になります。

競合調査とベンチマーク評価

モノ作りをする上で、価格や特性値そのものは大きな意味は持たず、常に何かの比較対象が必要です。

そして、その比較対象になり得るのが、競合会社の製品です。

市場における立ち位置や価格、特性、特許などキーとなる部分は、製品検討の初期段階でしっかり把握しておかなければなりません。

競合品との差が、付加価値となりお客さんが製品を買うモチベーションとなるからです。

量産設計

競合調査などや製品設計も問題なしと判断すれば、次は量産化の検討に移ります。

通常は、ラボや試作機で検討でしている段階から生産技術や製造部門とコミュニケーションを取りながら進めていきます。

新しい設備や設備改良の投資可否判断が必要になってくるからです。

必要に応じて、生産設備のデザインや投資稟議をきることも求められます。

投資の必要がなければ、現存する生産設備で、複数回の試作を重ねて工程能力を把握します。

品質設計

非常に細かいところまで目を配り、開発設計の段階で品質に影響を与える部分を洗い出しておく必要があります。

材料以外にも、設備や生産方法、計測方法、俗人的なものにも目を光らせて、リスクを抽出しなければなりません。

例えば、FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)などのツールを使って、製品設計の初期段階から色々考えなければなりません。

一つ一つ検証を重ね、量産試作でもばらつきが少ないことを確認した上で、商品化されます。

営業対応

製品として立ち上げた後も、技術面から拡販に必要なサポートを行います。

カスタマーサポート(テクニカルサポート)部門と連絡を取り、製品を立ち上げた後も補足データをとったり、デモ用の動画を撮ったりすることもあります。

もちろん設計段階から、営業さんと顧客訪問を行うことはありますし、展示会で技術説明を行ったりもします。

まとめ

以上のように、開発部門は非常に広範な部門にわたって関与します。

技術面ではスペシャリストになることを要求されますが、ゼネラリストとしても働かなければなりません。

開発部門は非常に勉強になるなと思う一方で、求められることも段々厳しくなってきているので、損な役回りだなと思うこともしばしばあります。

特に駐在員は、常に板挟みの状態ですので、仕事以外でもストレスは多々あります。

最後に、私が考える開発職に向いている人と向いていない人の特徴をまとめて、この記事のまとめにしたいと思います。

開発職に向いていると思う人

- 量産機とか大きい設備でモノづくりがしたい人

- お客さんと直接会ったり、売り上げを出したい人

開発職に向いていないと思う人

- 最先端技術を極めたい人

- 色んな人と調整するのが苦手な人

以上です。